APLAB NEWS

- 2022-11 10

-

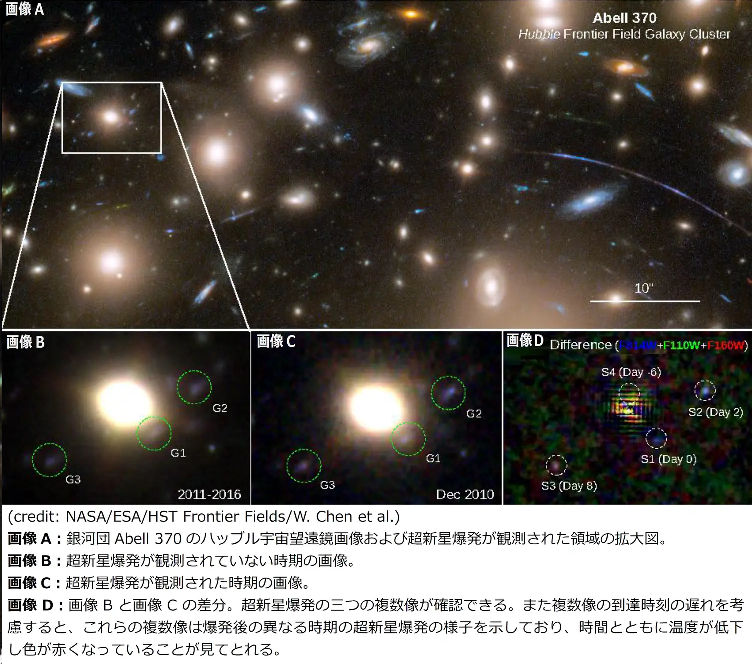

大栗教授らの論文が、英国の科学誌『Nature』(09 November 2022)に掲載されました。

「115億光年の遠方から届いた超新星爆発初期の様子ー重力レンズにより超新星爆発の遠方観測世界記録を大幅に更新ー」

大栗教授らの論文が、英国の科学誌『Nature』(09 November 2022)に掲載されました。

「115億光年の遠方から届いた超新星爆発初期の様子ー重力レンズにより超新星爆発の遠方観測世界記録を大幅に更新ー」

♦ニュースリリース[PDF]

- 2022-10 19

-

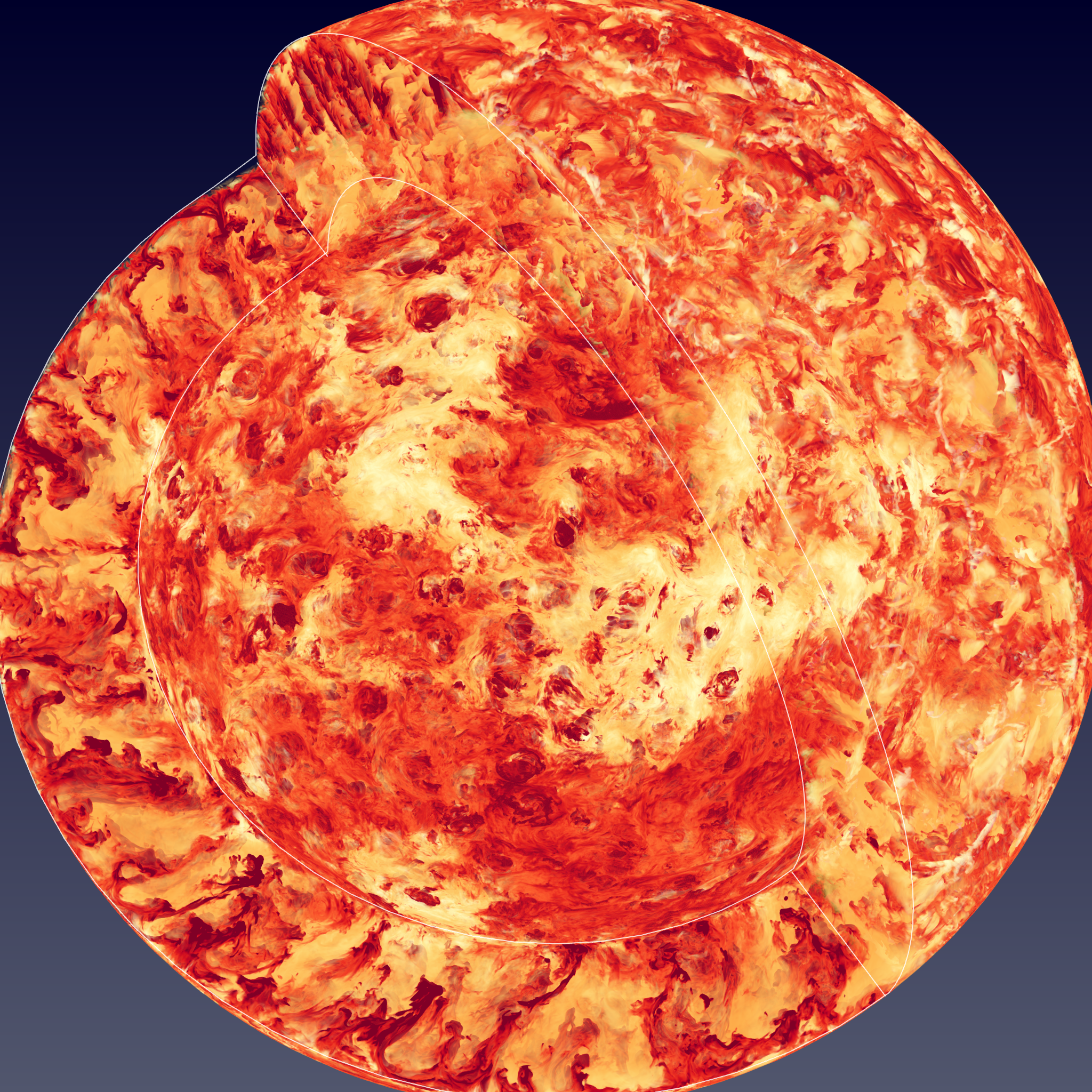

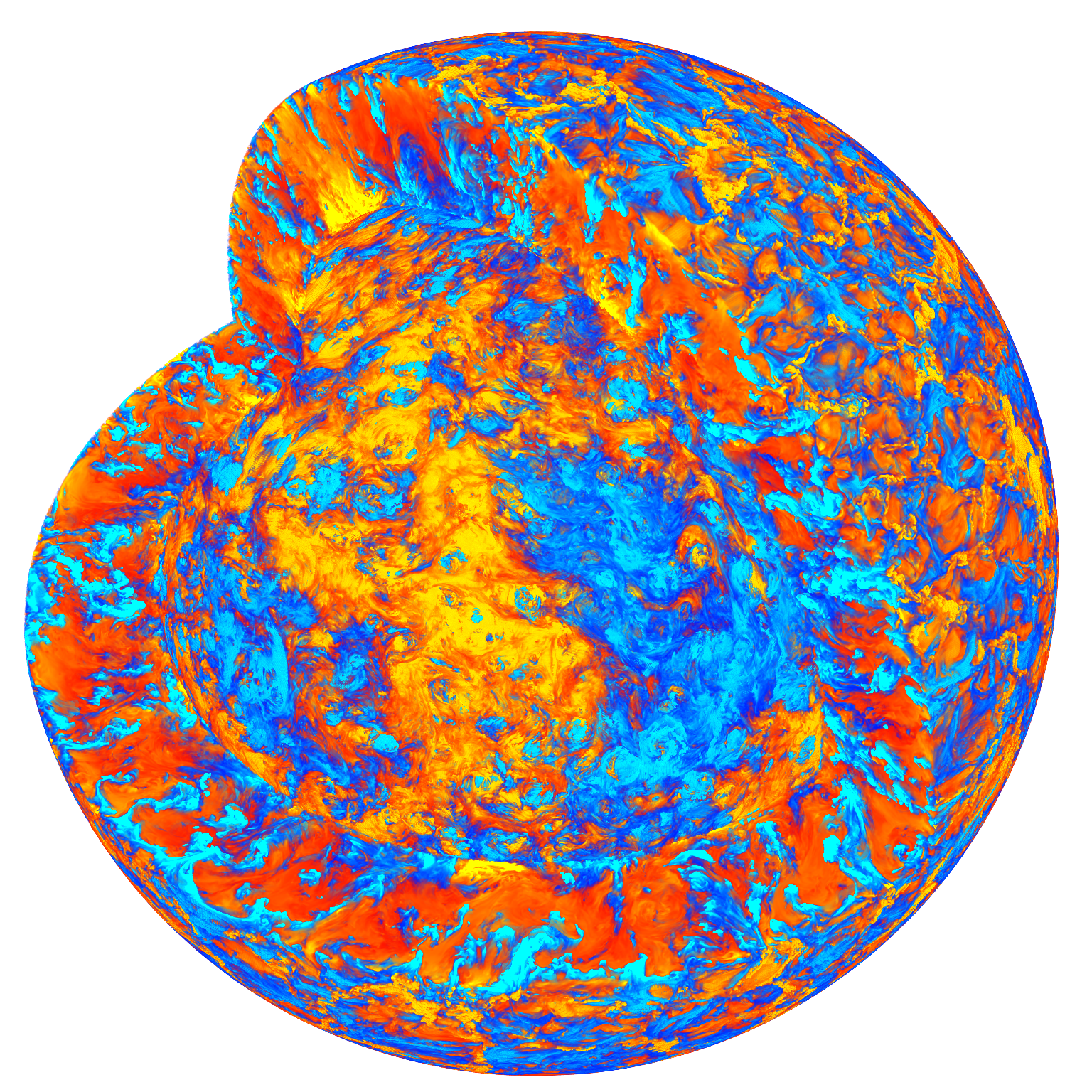

天文月報2022年11月号の蔵出し記事として, 堀田准教授の研究奨励賞を受賞した研究「太陽内部の熱対流と磁場生成」と、

大栗教授が和訳したKenneth C. W氏の研究「重力レンズクエーサーを用いたハッブル定数の測定」が掲載されました。

堀田准教授の太陽内部54憶点もの超高解像度画像が表紙に掲載されました。

天文月報2022年11月号の蔵出し記事として, 堀田准教授の研究奨励賞を受賞した研究「太陽内部の熱対流と磁場生成」と、

大栗教授が和訳したKenneth C. W氏の研究「重力レンズクエーサーを用いたハッブル定数の測定」が掲載されました。

堀田准教授の太陽内部54憶点もの超高解像度画像が表紙に掲載されました。

- 2022-10 9-14

-

国際会議 AAPPS-DPP2022 as on-line Conference, 6th Asia Pacific Conference on Plasma Physicsが開催されました。 松元教授、松本准教授を中心に、千葉大学内にオンライン会議の運営本部を開設し、会議中の全zoom運用を担当しました。

- 2022-06 27

-

大栗教授が登場する千葉大学公式YouTubeチャンネル

大栗教授が登場する千葉大学公式YouTubeチャンネル

「《千葉大学研究紹介》先進科学センター・理学部物理学科(宇宙論グループ)」が公開されました。 - 2022-04 08

-

堀田准教授が、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた個人・グループを顕彰する令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰で

『若手科学者賞』を受賞しました。

堀田准教授が、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた個人・グループを顕彰する令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰で

『若手科学者賞』を受賞しました。

[業績名] 「太陽対流層の高精度数値計算による黒点周期活動の研究」 - 2022-04 05

-

松元教授・松本准教授共著

『データサイエンス&プログラミング』

松元教授・松本准教授共著

『データサイエンス&プログラミング』

が公開されました。

数理・データサイエンス科目(展開)の講義ダイジェストです。

[デジタルブック形式:マルチデバイス対応]

- 2022-03 31

-

松元教授著 小冊子

『データ★サイエンス増補版』

松元教授著 小冊子

『データ★サイエンス増補版』

【JST(科学技術振興機構)グローバルサイエンスキャンパス協力事業

Society 5.0を創出する未来リーディング人材育成

千葉大学ASCENT Programの一環として制作】が発行されました。

[デジタルブック形式:マルチデバイス対応]

- 2022-03 31

-

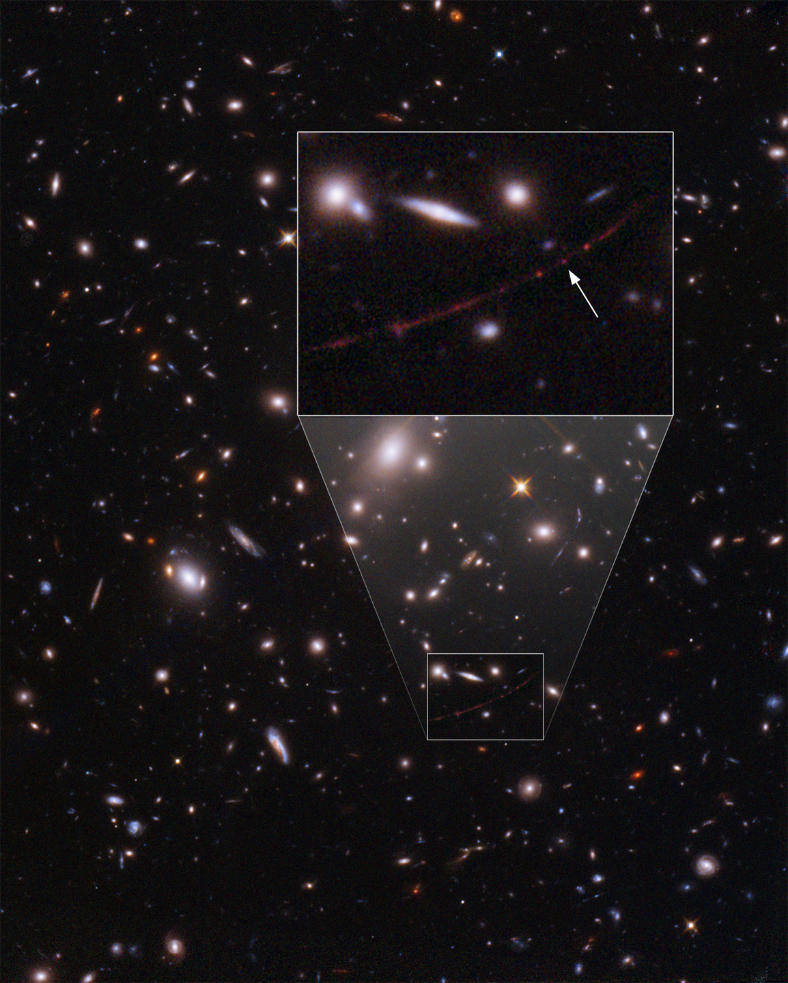

大栗教授らの論文が、英国の科学誌『Nature』(30 March 2022)

大栗教授らの論文が、英国の科学誌『Nature』(30 March 2022)

報道解禁2022年3月31日午前0時(日本時間)に掲載されました。 「NASAハッブル宇宙望遠鏡、地球から129億光年離れた星を発見ー単独の星を観測した最遠方記録をおよそ40億光年更新ー」 ♦ニュースリリース[PDF]

重力レンズと呼ばれる自然の集光現象を用いることで、129億光年離れた単独の星からの微弱な光を捉えることに成功しました。単独の星としては最遠方の観測となります。 - 2022-03 04

-

堀田准教授が、日本天文学会2022年春季年会において、優れた研究成果を上げている若手天文学者に対して授与される

『2021年度日本天文学会研究奨励賞』を受賞しました。

堀田准教授が、日本天文学会2022年春季年会において、優れた研究成果を上げている若手天文学者に対して授与される

『2021年度日本天文学会研究奨励賞』を受賞しました。

[受賞対象題目] 「恒星ダイナモ活動の基礎物理としての星内部の熱対流磁気乱流に関する理論的研究」 - 2021-12 17

-

堀田准教授が、第35回数値流体力学シンポジウム(CFD35)で、

『ベストCFDグラフィックス・アワード第2位』を受賞しました。

堀田准教授が、第35回数値流体力学シンポジウム(CFD35)で、

『ベストCFDグラフィックス・アワード第2位』を受賞しました。

[受賞テーマ]太陽内部の大規模熱対流

同シンポジウム特別講演「富岳を用いた太陽対流層高解像度計算」 - 2021-11 6

-

堀田准教授が、独創性の高い科学技術の発信に貢献するため、萌芽的な研究あるいは、独創的視点に立った研究等、

高い研究能力を示した若手研究者個人を表彰する 2021年度『千葉大学先進学術賞』を受賞しました。

堀田准教授が、独創性の高い科学技術の発信に貢献するため、萌芽的な研究あるいは、独創的視点に立った研究等、

高い研究能力を示した若手研究者個人を表彰する 2021年度『千葉大学先進学術賞』を受賞しました。

[受賞対象研究テーマ]大規模数値シミュレーションを用いた太陽磁場・黒点形成機構の研究

- 2021-09 14

-

堀田准教授らの論文が、英国の科学誌『Nature Astronomy』(13 September 2021)報道解禁2021年9月14日午前1時(日本時間)に掲載されました。

堀田准教授らの論文が、英国の科学誌『Nature Astronomy』(13 September 2021)報道解禁2021年9月14日午前1時(日本時間)に掲載されました。

「スーパーコンピュータ「富岳」で太陽の自転の謎、解ける 世界最高解像度計算で太陽の自転分布を世界で初めて再現」

♦ニュースリリース

- 2021-07 16

-

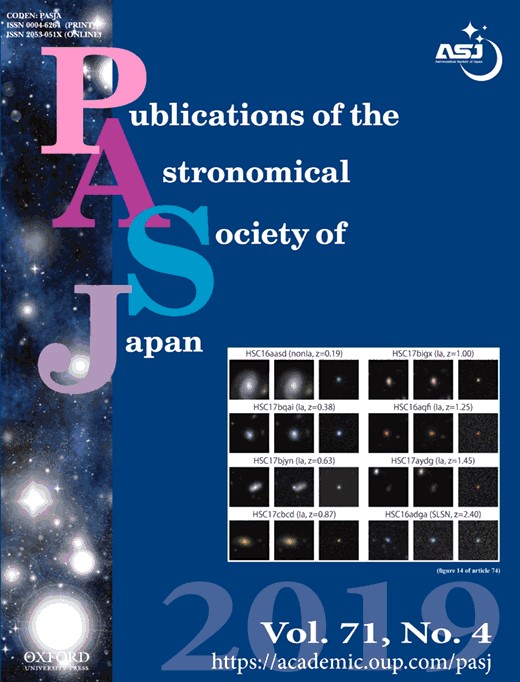

松本特任准教授(筆頭著者)、松元教授らの論文 PASJ, 71, 2019 DOI:10.1093/pasj/psz092が,

2019年から2020年にPASJに

松本特任准教授(筆頭著者)、松元教授らの論文 PASJ, 71, 2019 DOI:10.1093/pasj/psz092が,

2019年から2020年にPASJに

掲載された論文の中で”最も多くダウンロードされた論文 (Most Read)”の

ひとつに選ばれました。 - 2021-05 11

-

堀田准教授がナビゲートする千葉大学公式YouTubeチャンネル

堀田准教授がナビゲートする千葉大学公式YouTubeチャンネル

「《千葉大学研究紹介》理学部物理学科(宇宙物理学研究室)」が

公開されました。 - 2021-03 26

-

松元教授著 小冊子

『データ★サイエンス』

松元教授著 小冊子

『データ★サイエンス』

【JST(科学技術振興機構)グローバルサイエンスキャンパス協力事業

Society 5.0を創出する未来リーディング人材育成

千葉大学ASCENT Programの一環として制作】が発行されました。

[デジタルブック形式:マルチデバイス対応]

- 2021-03 23

- 物理学科4年の栗原明稀さんが、「成績優秀賞」を受賞しました。【理学部長表彰】

- 2021-03 10

-

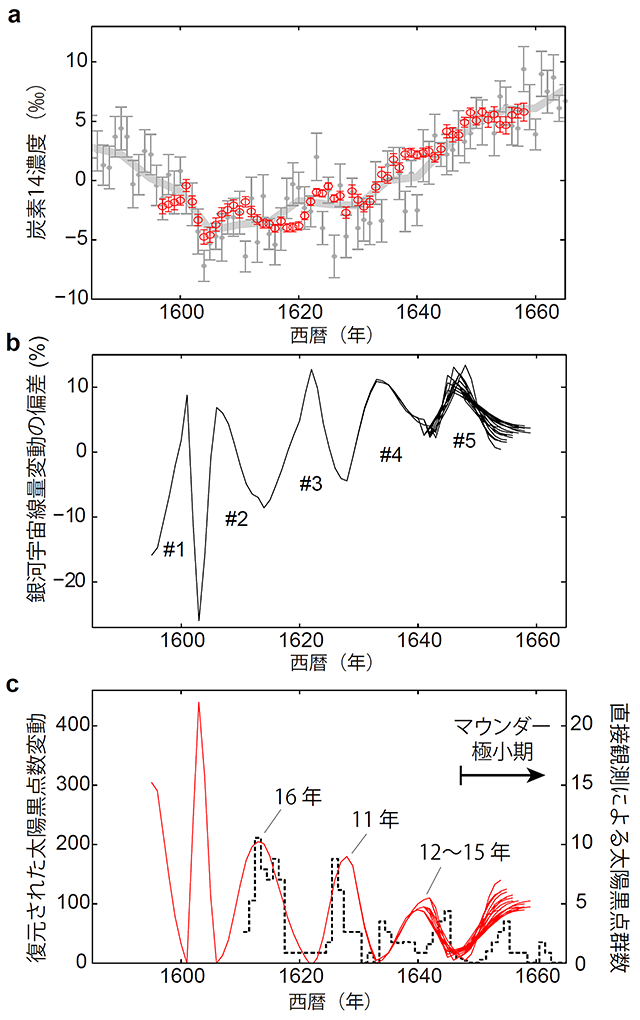

堀田准教授らの論文が、英科学誌「Scientific Reports」に掲載されました。

堀田准教授らの論文が、英科学誌「Scientific Reports」に掲載されました。

「17世紀のマウンダー極小期直前の太陽周期の変遷を解明~数十年規模の太陽活動低下のプロセスに重要な示唆~」

♦ニュースリリース

- 2020-11 26

-

松本特任准教授が、独創性の高い科学技術の発信に貢献するため、萌芽的な研究あるいは、

独創的視点に立った研究等、高い研究能力を示した若手研究者個人を表彰する 2020年度『千葉大学先進学術賞』を受賞しました。

松本特任准教授が、独創性の高い科学技術の発信に貢献するため、萌芽的な研究あるいは、

独創的視点に立った研究等、高い研究能力を示した若手研究者個人を表彰する 2020年度『千葉大学先進学術賞』を受賞しました。

[受賞対象研究テーマ]プラズマ第一原理シミュレーションによる高エネルギー宇宙線加速の研究

- 2020-10 30

-

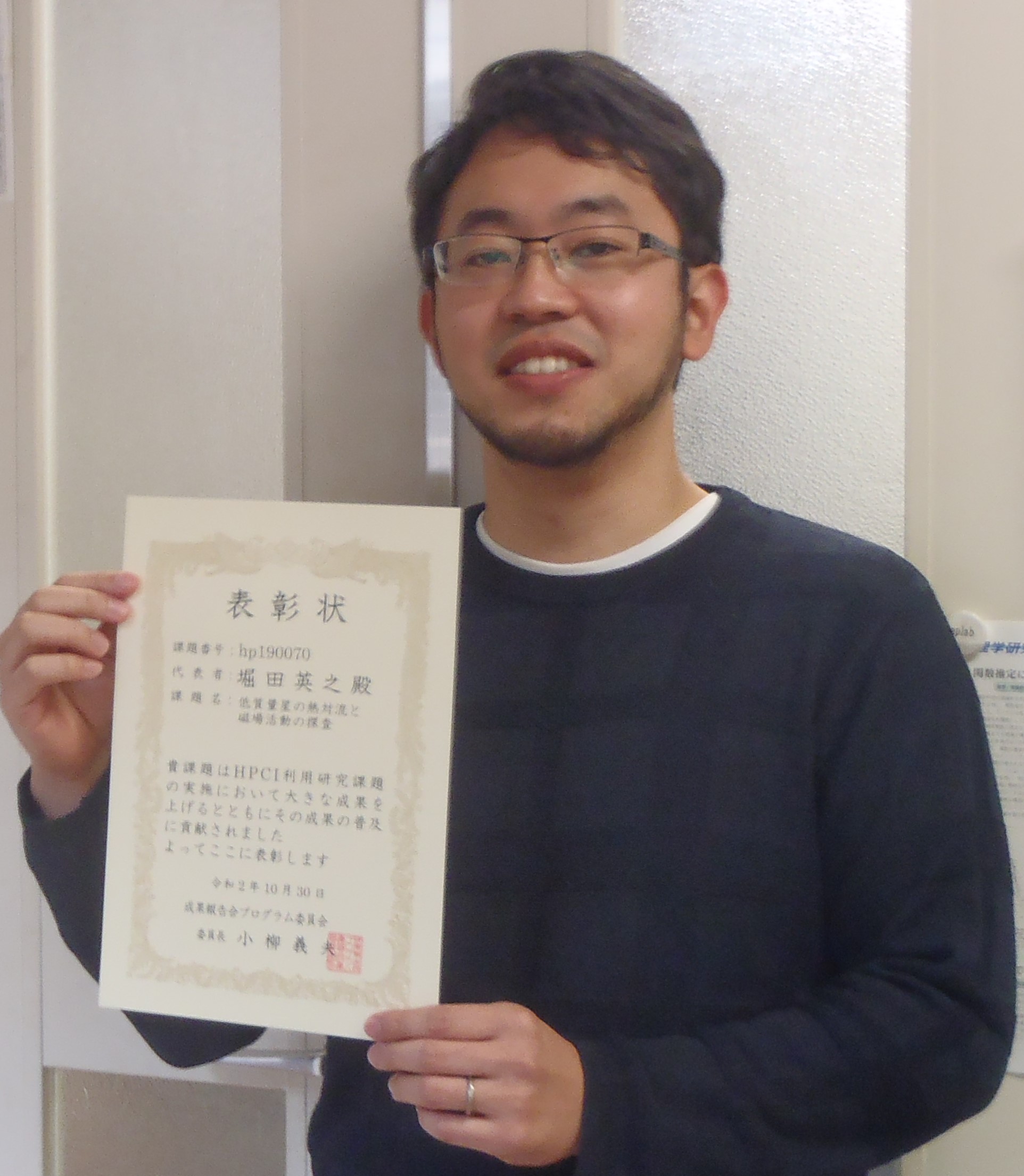

堀田准教授が、「京」を中核とするHPCIシステム利用研究課題第7回成果報告会において、物理・素粒子・宇宙分野の課題

「低質量星の熱対流と磁場活動の探査(課題番号:hp190070)」で、『HPCI利用研究課題優秀成果賞』を受賞しました。

堀田准教授が、「京」を中核とするHPCIシステム利用研究課題第7回成果報告会において、物理・素粒子・宇宙分野の課題

「低質量星の熱対流と磁場活動の探査(課題番号:hp190070)」で、『HPCI利用研究課題優秀成果賞』を受賞しました。

- 2020-03 12

- 堀田特任助教の計算に基づく太陽のシミュレーション動画が、『国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクト』のサイトで 『4D2U映像コンテンツ「太陽内部の対流と磁場」』として公開されました。

- 2020-02 17,21

- 松元教授が、千葉大学経済人倶楽部・絆 主催の公開講座で、『データサイエンス講座』のキュレーターをつとめ、オムニバス形式の データサイエンスの基礎、天文学とデータサイエンス、データサイエンスの未来という3つの講座で講義を行ないました。

- 2020-02 17

-

松本洋介特任准教授らの論文が、米国の科学誌『Physical Review Letters 』に掲載。(2020年2月17日午後2時報道解禁)「宇宙線電子加速の「はじめの一歩」」

♦ニュースリリース[PDF]

高エネルギー宇宙線電子の加速において最大の難関であった「種」となる粒子の生成(「はじめの一歩」)のメカニズムを明らかにしました。 - 2019-08 07

- 松本洋介特任准教授の宇宙線=宇宙から飛来する高エネルギープラズマ粒子についての記事が、計算基礎科学連携拠点(JICFuS)の「月刊JICFuS」に 『プラズマ粒子は、宇宙で“サーフィン”して“ドリフト”して宇宙線になる』 として掲載されました。

- 2019-08 26-30

- 宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマーセミナー [SS2019]を開催

- 2019-03 02

- 花輪教授らのネイチャー論文についての記事が, 産経新聞(2019年3月2日電子版)『びっくりサイエンス』に掲載されました。 『「異端」の惑星の故郷か 二重構造の原始円盤を発見』 花輪教授が取材を受けた時のコメントも掲載されています。

- 2019-01 02

- 堀田英之特任助教らの太陽の対流についての論文が、Science Advances誌に掲載されました。

- 2019-01 01

- 花輪教授らの論文、英国の科学誌『Nature』に掲載。(2019年1月1日午前1時報道解禁)

「回転軸の傾きがそろわない原始惑星系円盤-惑星軌道は最初から不揃い?-」

♦ ニュースリリース

- 2018-12 10

- 堀田英之特任助教が、情報・システム研究機構のインタビューを受けました。 サイエンスリポート【Science Report 023】

「オーロラは語りかける。05『太陽黒点、400年の謎を解き明かせるか?』」

こちらは、今ならトップ画像が、堀田特任助教のインタビュー動画です。 - 2018-11 14

AAPPS-DPP2018(アジア太平洋物理学会連合プラズマ物理部門国際会議)で、堀田英之特任助教が Young research award(若手研究者賞)を受賞しました。

AAPPS-DPP2018(アジア太平洋物理学会連合プラズマ物理部門国際会議)で、堀田英之特任助教が Young research award(若手研究者賞)を受賞しました。

- 2018-11 06

- グローバルプロミネント研究基幹シンポジウムで、堀田英之特任助教が「優秀賞」を受賞しました。

- 2018-10 24

- 英国キングスカレッジのスタッフ及び学生さん22名の訪問を受けました。

- 2018-08 20-24

- 宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマーセミナー [SS2018]を開催

- 2018-06-07

- 「千葉大 飛び入学20年」の記事が、 読売新聞朝刊千葉版に掲載されました。紙面には取材を受けた花輪教授の写真も載っています。 [Yomiuri Shimbun: 2018.06.07]

- 2018-06-04

- 堀田英之特任助教の太陽熱対流シミュレーションについての記事が、産経新聞朝刊の科学面【万象】に 『太陽の癖を見抜く -画像化で探る-』として掲載されました。 [Sankei Shimbun: 2018.06.04]

- 2018-03 18

日本天文学会2018年春季年会 公開講演会を開催しました。会場:千葉市科学館

日本天文学会2018年春季年会 公開講演会を開催しました。会場:千葉市科学館

開催協力:大高一雄氏(千葉市科学館長)他千葉市科学館の皆さま

開催地組織委員会:花輪教授 (年会開催地理事), 松元教授, 松本特任准教授, 石山准教授, 堀田特任助教- 2018-03 14-17

-

日本天文学会2018年春季年会 [ASJ2018]を開催しました。会場:千葉大学西千葉キャンパス

開催地組織委員会:花輪教授 (年会開催地理事), 松元教授, 松本特任准教授, 石山准教授, 堀田特任助教 - 2017-10 11,25

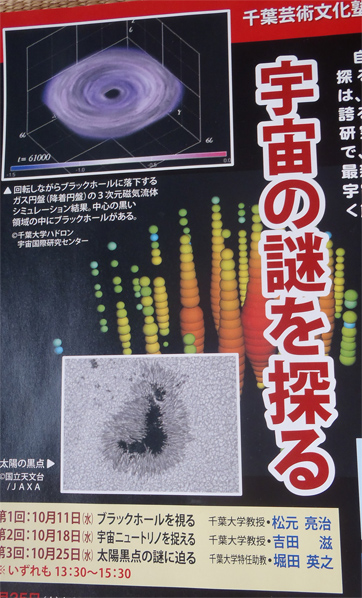

松元教授と、堀田特任助教が

千葉芸術文化塾・自然科学コース

松元教授と、堀田特任助教が

千葉芸術文化塾・自然科学コース

『宇宙の謎を探る』で、講師をつとめました。

松元教授の講演タイトル:ブラックホールを視る (2017-10-11))

堀田特任助教の講演タイトル:太陽黒点の謎に迫る (2017-10-25)- 2017-09-08

- 松本洋介特任准教授らによる超高マッハ数プラズマ衝撃波についての論文が

Physical Review Letters誌に掲載されました。 ♦ニュースリリース

- 2017-08 28-30

- 磁気流体プラズマで探る高エネルギー天体現象研究会 [MHD2017]を開催しました。

- 2017-08 21-25

- 宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマーセミナー [SS2017]を開催しました。

- 2017-03-24

-

堀田英之特任助教のインタビュー記事が、理化学研究所計算科学研究機構(AICS)の

ニュースレター「計算科学の世界」に

「京」の中で太陽黒点の11年周期が見えてきたとして掲載されました。

[K computer Newsletter No.14 : Interview]

- 2016-12 05

- 堀田英之特任助教が加わっている研究グループのシミュレーションプログラムの自動生成言語開発についての研究が、

国際会議(International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis)で、

高性能計算技術の国際的な賞であるゴードン・ベル賞のファイナリストに選ばれました。

♦ ニュースリリース

- 2016-11-05

堀田英之特任助教の記事が

日本物理学会誌11月号に,

堀田英之特任助教の記事が

日本物理学会誌11月号に,

「太陽内部のカオスから秩序を生み出す」というタイトルで、掲載されました。

堀田英之特任助教作成の画像「スパコン『京』で再現した太陽内部の熱対流の様子」が表紙を飾りました。[出典:日本物理学会誌]

- 2016-10 24

- 英国キングスカレッジの学生さん25名の訪問を受けました。

- 2016-08 22-26

- 宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマースクール [SS2016]を開催しました。

- 2016-07 11-16

- 6th East-Asia School and Workshop on Laboratory, Space, and Astrophysical plasmas [EASW2016]を開催しました。

- 2016-07-01

堀田英之特任助教の解説記事が

物理科学雑誌「パリティ」7月号に, 「ガリレイの観測から400年『太陽はなぜ11年の活動周期をもつのか』」というタイトルで、掲載されました。

堀田英之特任助教の解説記事が

物理科学雑誌「パリティ」7月号に, 「ガリレイの観測から400年『太陽はなぜ11年の活動周期をもつのか』」というタイトルで、掲載されました。

堀田英之特任助教作成の画像「音速抑制法を用いて計算した太陽全球の熱対流の様子」が表紙を飾りました。

- 2016-04-19

- 堀田英之特任助教が附属図書館主催 1210あかりんアワーで, 『太陽最後の謎 「黒点数11年周期」』というタイトルで、 教員が研究の楽しさを語る 第122回の講演を行ないました。

- 2016-03-25

- 堀田英之特任助教らの論文が、

Science誌に掲載されました。

"太陽最古の謎 解決に王手! スーパーコンピュータ「京」による世界最高解像度計算で太陽の磁場生成メカニズムを世界で初めて解明"

♦ニュースリリース ♦

ウェブリリース

♦

ウェブリリース

- 2016-02-06

- 堀田英之特任助教の研究

『太陽の活動~熱対流と自転~』(計算結果を可視化した動画)が公開されました。

助成:子どもゆめ基金

- 2015-12-10

- 花輪教授が、 日本学術振興会・科学研究費助成事業(科研費)の審査委員として表彰されました。

- 2015-11-25

- 松元教授らの研究が、プラズマ・核融合学会誌第91巻第11号に掲載されました。

講座 MHDダイナモ:流れによる磁場の自発的形成『5.銀河ダイナモ』

- 2015-10-26

- 松本洋介特任助教が、スパコン「京」を中核とするHPCIシステム利用研究課題で

『優秀成果賞』を受賞しました。(10月26日 日本科学未来館: 成果報告会開催) - 2015-09-02

- 堀田英之特任助教の 研究が、計算基礎科学連携拠点の月刊JICFuSに掲載されました。 『太陽物理学最古の謎「黒点の11年周期変動」の答えを探して』

- 2015-08 03-07

- 宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマースクール SS2015を開催しました。

- 2015-06-16

- 松元教授が附属図書館主催 1210あかりんアワーで, 『銀河中心の巨大ブラックホール』というタイトルで、 教員が研究の楽しさを語る 第100回記念!の講演を行ないました。

- 2015-04-03

- 松本洋介特任助教らの Science論文についてのニュースが、科学新聞 2015年4月3日科学技術総合面に 『天体衝撃波の高エネルギー電子生成機構の新理論発表』として掲載されました。

- 2015-03-03

- 松本洋介特任助教らの Science論文についてのニュースが、JSTのサイエンスポータルに掲載されました。 『天体衝撃波の電子加速の謎を『京』で解く』

- 2015-02-27

- 松本洋介特任助教らの論文が、

Science誌に掲載されました。

"スーパーコンピュータ「京」で解き明かした宇宙線加速:天体衝撃波における

高エネルギー電子生成機構の新理論を発表" ♦ニュースリリース

- 2014-12-11

- 花輪教授らによる双子の赤ちゃん星を育むガスの渦巻きについての 論文を紹介する記事が朝日新聞 2014年12月11日科学面に掲載されました。

- 2014-12-04

- 花輪教授らによる双子の赤ちゃん星を育むガスの渦巻きについての論文が

The Astrophysical Journal誌に掲載されました。 ♦ニュースリリース

- 2014-08 04-08

- 宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマースクール SS2014を開催しました。

- 2013-12 24-27

- STEシミュレーション研究会&STPシミュレーション・モデリング技法勉強会合同研究集会 を開催しました。

- 2013-11-20

- 松本洋介特任助教らによる超高マッハ数プラズマ衝撃波のシミュレーションについての論文が

Physical Review Letters誌に掲載されました。

♦ニュースリリース

- 2013-09-04

- 松本洋介特任助教の研究が 計算基礎科学連携拠点の月刊JICFuSに掲載されました。

- 2013-08 05-09

- 宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマースクール SS2013を開催しました。

- 2013-03-17

- ハドロン宇宙国際研究センター主催公開講演会『COSMIC CAFE』を開催しました。

- 2013-02 18-19

- 宇宙磁気流体・プラズマシミュレーション ワークショップ WS2013を開催しました。

- 2012-08 06-10

- 宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサマースクール SS2012を開催しました。

- 2012-03 05-06

- 宇宙磁気流体・プラズマシミュレーション ワークショップ WS2012を開催しました。

- 2012-02 20-22

- 国際ワークショップ CA2012を開催しました。

- 2012-01-01

- 大学院理学研究科附属ハドロン宇宙国際研究センターが発足しました。

- 2010-12 06-09

- 国際ワークショップ MR2010を奈良県を会場として開催しました。

- 2010-11-21

- 「”宇宙(天文)を学べる大学”合同説明会」関東版出張オープンキャンパ スに出展しました。

- 2009-07-03

- 宇宙物理学研究室の4年生を含むチームが、ACM/ICPC 国内予選に初参加しました。

- 2009-06-05

- ノーベル賞を受賞された益川敏英教授講演会 題目:「対称性の破れ」【千葉大学理学部・先進科学センター主催】

- 2009-03-25

- 博士後期課程3年の小田 寛さんが、学業成績優秀者として表彰されました。【自然科学研究科長表彰】

- 2008-10

- オープンリサーチ2008に出展。「オープンリサーチ2008学長賞【優秀賞】」を受賞しました。

- 2007-11

- 国際ワークショップ QPO2007を京都大学基礎物理学研究所を会場として開催しました。

- 2007-09

-

物理学会・天文学会・SGEPSS合同プラズマ共催セッション

日本天文学会企画セッション「プラズマ宇宙物理」 を開催しました。 - 2007-08 06-08

- 高校生向けサマースクール2006『物理の世界を体験する3日間』を開催しました。

- 2006-03 13-17

- 天文シミュレーション・ウインター・スクール(総研大アジア冬の学校)を国立天文台と合同で開催しました。

- 2005-03 02-04

- 国際ワークショップ CA2005を開催しました。